Cos’avrà mai a firmato la settimana scorsa il governo italiano sulla “via della seta cinese”? Ci si può opporre a una cosa del genere, la si può criticare? Chi ci entra “rischia” davvero qualcosa, come ha ammonito a metà marzo l’Italia il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo? Il profluvio di articoli e commenti delle ultime settimane ha ufficialmente sdoganato, anche nel nostro Paese, questo progetto geopolitico transgenerazionale che ha inaugurato una nuova fase della politica estera cinese, di portata storica, paragonabile al Piano Marshall statunitense, non tanto nell’impatto immediato quanto nei nuovi rapporti diplomatici e commerciali che determinerà nei prossimi anni e decenni. Se nel dopoguerra c’era da ricostruire l’Europa, nel XXI secolo si tratta di farne ripartire lo sviluppo, imbrigliandone e pilotandone la direzione, in qualche modo, soprattutto sotto l’aspetto logistico e tecnologico. Il memorandum tra Italia e Cina è stato firmato il 23 marzo e funziona, come ogni memorandum, come una cornice politica – in linea con quella dell’Unione europea, è scritto – per le intese commerciali e istituzionali. Il ministero dei Trasporti ha pubblicato una lista delle intese commerciali già firmate contestualmente. Coinvolgono i porti di Trieste e Genova, finanziatori come Cassa Depositi e prestiti, Intesa San Paolo, Bank of China, e grandi gruppi energetico-industriali come Eni, Ansaldo e Shanghai Electric. La via della seta cinese non è una cosa che accadrà, né sta accadendo; semplicemente, come il cambiamento climatico, è già accaduta e innesca cambiamenti non-locali, ovvero non quantificabili con precisione e né prevedibili in tutti i suoi effetti, tanto dai partner che dallo stesso paese asiatico.

Cos’avrà mai a firmato la settimana scorsa il governo italiano sulla “via della seta cinese”? Ci si può opporre a una cosa del genere, la si può criticare? Chi ci entra “rischia” davvero qualcosa, come ha ammonito a metà marzo l’Italia il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo? Il profluvio di articoli e commenti delle ultime settimane ha ufficialmente sdoganato, anche nel nostro Paese, questo progetto geopolitico transgenerazionale che ha inaugurato una nuova fase della politica estera cinese, di portata storica, paragonabile al Piano Marshall statunitense, non tanto nell’impatto immediato quanto nei nuovi rapporti diplomatici e commerciali che determinerà nei prossimi anni e decenni. Se nel dopoguerra c’era da ricostruire l’Europa, nel XXI secolo si tratta di farne ripartire lo sviluppo, imbrigliandone e pilotandone la direzione, in qualche modo, soprattutto sotto l’aspetto logistico e tecnologico. Il memorandum tra Italia e Cina è stato firmato il 23 marzo e funziona, come ogni memorandum, come una cornice politica – in linea con quella dell’Unione europea, è scritto – per le intese commerciali e istituzionali. Il ministero dei Trasporti ha pubblicato una lista delle intese commerciali già firmate contestualmente. Coinvolgono i porti di Trieste e Genova, finanziatori come Cassa Depositi e prestiti, Intesa San Paolo, Bank of China, e grandi gruppi energetico-industriali come Eni, Ansaldo e Shanghai Electric. La via della seta cinese non è una cosa che accadrà, né sta accadendo; semplicemente, come il cambiamento climatico, è già accaduta e innesca cambiamenti non-locali, ovvero non quantificabili con precisione e né prevedibili in tutti i suoi effetti, tanto dai partner che dallo stesso paese asiatico.

Innanzitutto, non si chiama più “via della seta cinese” o “nuova via della seta” ma 带 路 [yi dai yi lu], una cintura, una via (one belt, one road). “Via della seta” è stato lo slogan con il quale il piano è stato menzionato per la prima volta, dal segretario e presidente del Partito comunista cinese, Xi Jinping, nel settembre del 2013, di fronte agli studenti della Nazarbayev University di Astana, in Kazakistan, parlando di un “progetto del secolo”, una “cintura economica lungo la via della seta”. «Personalmente lo tradurrei come una zona una via, ma non è una forma poetica come quella ufficiale. L’ideogramma 带 può significare sia “cintura” che “zona”. “Cintura” è più bello e può dare più senso a via. “Zona” suona male anche se è più pertinente: una via che unisce delle zone intorno», mi spiega Ma Xiaomo, professoressa di cinese all’Orientale di Napoli.

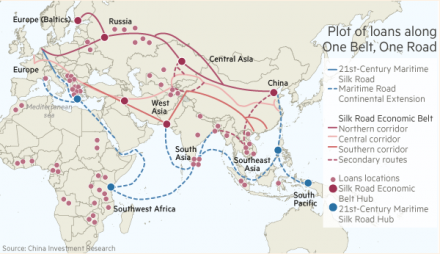

Il primo documento ufficiale risale al 2015 ed è del National Development and Reform Commission, composto da ministero degli Esteri e del commercio di Pechino, “Visione e azioni sulla costruzione congiunta di una cintura economica della via della seta e di una via della seta marittima del XXI secolo”. Allora sembrava, tanto ai giornali quanto agli analisti, che “la cintura e la via” contenessero due distinti percorsi: una strada marittima ben rodata da decenni (road) e una rete terrestre più ramificata e in fieri (belt). Treni nell’Eurasia del Nord, mercantili nei mari del Sud. Il documento ministeriale è ecumenico, si appella implicitamente a un popolo indoeuropeo da miliardi di persone che vive tra Asia, Africa, Medio Oriente ed Europa, che recupera lentamente i danni della crisi finanziaria di undici anni fa. Da qui la volontà del governo di Pechino di instillare «vitalità e vigore» in un’area geografica immensa, creando una “cintura economica lungo la via della seta” (silk road economic belt) che diventa così un piano economico-logistico imprescindibile. Due anni e mezzo dopo yi dai yi lu entra nello statuto del partito ma con un alleggerimento semantico diventando l’iniziativa della cintura e della via (the belt and road Initiative, BRI). Sparisce il perentorio operatore semantico uno. L’obiettivo, si legge nello statuto, è «migliorare costantemente i rapporti tra Cina e i paesi vicini e lavorare per rafforzare l’unità e la cooperazione tra la Cina e gli altri paesi in via di sviluppo», raggiungendo «una crescita condivisa attraverso la discussione e la collaborazione», proseguendo «l’iniziativa della cintura e della via».

Belt and road initiative è il nome con il quale la Cina indica una nuova fase di espansione economica e, probabilmente, culturale. Sotto l’aspetto logistico ha uno scopo specifico: imbrigliare Europa e Asia con navi, treni, ponti, strade, oleodotti, industrie, controllando la maggior parte di queste infrastrutture. Dopo aver fabbricato per decenni gli oggetti di consumo di tutti noi, accumulato trilioni di dollari di riserve liquide ed esportato quasi due terzi dell’acciaio impiegato nel mondo, il Paese ha oggi i mezzi per avviluppare logisticamente l’Eurasia. È soft power del XXI secolo, controllo delle principali rotte commerciali sparse negli oltre 50 milioni di chilometri e settanta stati sovrani che compongono l’Eurasia. Direttamente, con operai a lavorare nei cantieri, manager a dirigere gli uffici, armatori e operatori ferroviari a trasportare le merci; indirettamente, investendo e fornendo materie prime (la maggior parte dell’acciaio impiegato nel mondo viene dalla Cina, anche se negli ultimi anni l’export ha subito un calo). Un’ambizione strategica ma anche una scelta naturale per uscire dalla dipendenza commerciale del mare, o per ampliarne le prospettive. La Cina è il più grande importatore al mondo di greggio e basterebbe un temporaneo blocco, per qualunque ragione, dello Stretto di Malacca per mandarne in crisi l’approvvigionamento. BRI è un progetto annunciato e condiviso da quasi settanta Stati che ogni anno ne discutono in un Forum annuale (l’edizione di quest’anno si terrà a settembre a Pechino). La belt and road initiative è l’età della ragione della Cina, la sua classe media è popolosa, va in crociera, viaggia, investe milioni di dollari e sviluppa tecnologia. Un impero di queste dimensioni, così diverso dal 1966, per mantenere la sua egemonia deve iniziare a praticare soft power anche costruendo i corridoi commerciali continentali.

Dopo l’annuncio di Astana, BRI si è concretizzata molto velocemente. Alla fine del 2015, contestualmente alla produzione dei documenti politici e all’attivazione della diplomazia, il governo di Pechino ha istituito una Asian Infrastructure Investment Bank con un capitale iniziale di 100 miliardi di dollari proveniente da 93 paesi (69 membri, 24 contributori). La quota più grande viene dalla Cina (29,7 miliardi), seguita da India (8,3) e Russia (6,5). Gli Stati Uniti non partecipano, ritenendo che un capitale di questa mole e con questi interessi richieda il coinvolgimento della World Bank. L’Italia partecipa con 2,5 miliardi e si aspetta in cambio soprattutto lo sviluppo dei porti di Genova e Trieste, indicati dal presidente Xi nel 2017, in un bilaterale con Gentiloni, come i due hub italiani di BRI, così vicini all’Europa centrale. Finanziano progetti BRI anche la Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, l’Agricultural Bank of China, l’Asian Development Bank e la Bank of China, ciascuna con un capitale dichiarato di 100 miliardi. Infine, c’è un “fondo BRI” statale da 40 miliardi voluto da Pechino. In un mondo finanziariamente e culturalmente omogeneo, BRI è investimenti nelle ex repubbliche sovietiche, allacci ferroviari in Kenya, aeroporti in India. Dove queste infrastrutture non ci sono si costruiscono, come a Khorgos, un porto secco dello Xinjiang, confine a Ovest della Cina, a pochi chilometri dal Polo dell’Inaccessibilità e raccontato recentemente dal New York Times. È la creazione di una piattaforma logistica emisferica fatta di binari, strade, mercantili e ponti.

Gli investimenti delle società cinesi sono decisamente maggiori di quelli cooperativi dell’Asian Infrastructure Bank. Quest’ultima, come mostra il sito dedicato, conta 35 progetti per 7,5 miliardi soprattutto in India, Egitto, Turchia, Bangladesh, Oman e Pakistan. Le risorse delle società cinesi sono invece più difficili da quantificare perché vanno calcolate variabili come le partecipazioni, oltre a distinguere cosa sia un progetto BRI e quale no. L’American Enterprise Institute, insieme al The Heritage Foundation, monitora dal 2005 questo flusso ed è riuscita ad estrapolare gli investimenti BRI. Il risultato è impressionante. Nessuna nazione al mondo può attualmente anche solo sognarsi le risorse a disposizione della Cina, siano esse società di Stato o private, le quali comunque sia risiedono in uno Stato governato da un solo partito dal 1949. Dal 2013 al 2018 gli investimenti diretti di società cinesi collegate alla BRI – sotto forma di capitale al cento per cento o in quota con altre società anche non cinesi – sono stati pari a 207 miliardi di dollari per un totale di 943 progetti, interessando 70 paesi tra Asia, Africa ed Europa, di cui 12 sono stati membri Ue. Il maggior costruttore di questa miriade di progetti è China Communications Construction, un gruppo da 118 mila impiegati, 70 miliardi di dollari di fatturato ed è nella blacklist della World Bank.

Lo sviluppo del cargo ferroviario in Eurasia è la cosa più visibile della BRI e nel tempo la sua presenza sarà sempre più tangibile, fino a cambiare le abitudini di consumo degli occidentali, creando nuovi mercati o quantomeno influenzando gli esistenti con corridoi commerciali alternativi. Nel 2013 un treno blocco di 42 carri merci, gestito dal gruppo russo Rzd, è partito da Suzhou alla volta di Varsavia. L’anno dopo la Kazakhstan Temir Zholy ha gestito un carico da Yiwu a Madrid. A giugno del 2015 è partito una tratta Cina-Finlandia. Nel 2016, dal porto di Lianyuangang, un treno ha percorso in 17 giorni 11,300 chilometri per arrivare nella regione tedesca della Ruhr, e a settembre di quell’anno il gruppo francese Geodis ha inaugurato una tratta settimanale della stessa lunghezza collegando Whihan, nella Cina centrale, con Venissieux e Saint-Priest, vicino Lione, passando per Kazakistan, Russia, Bielorussia, Polonia, Germania e Francia. All’inizio del 2017 è partito da Yiwu a gennaio scorso verso Londra, quindicesima città ad essere collegata alla Cina con una linea ferroviaria. A novembre dell’anno scorso è partito un servizio regolare che collega Zhengzhou e Malaszewicze, in Polonia. Infine, chiudendo con l’Italia, all’inizio di quest’anno è stato inaugurato un servizio regolare tra Chengdu e Melzo che in 18 giorni copre 10 mila chilometri di binari. Operatori ferroviari eterogenei ma tutti in qualche modo coinvolti con le risorse cinesi, in primo luogo perché sono merci esportate dalla Cina e, quando non lo sono, sono trasportate su binari, ponti, viadotti o terreni di proprietà cinese, o coinvolgono società e finanziamenti di Pechino. Secondo l’agenzia di stampa, Xinhua il numero complessivo di treni merci che nel 2018 hanno attraversato Asia, Medio Oriente, Balcani ed Europa dovrebbe aggirarsi sui 4,000 convogli, tredici volte il livello del 2014, quando sono stati 308. A novembre 2017 il governo della Serbia ha firmato con la banca cinese Exim Bank un prestito di 297,6 milioni per la realizzazione dell’alta velocità tra Budapest e Belgrado, che interesserà tra le altre cose i collegamenti interni dal porto del Pireo, uno scalo letteralmente di proprietà del governo cinese.

A gennaio del 2016 la Cina ha acquistato il porto greco del Pireo. Oggi quelle banchine sono gestite in quota maggioritaria da Cosco Shipping, conglomerato di compagnie marittime e società navalmeccaniche da 130 mila dipendenti che fa capo al governo cinese. Un’unicum in Europa, lontano dal modello di governance italiano, dove i porti sono gestiti da enti pubblici non economici; più vicino, ma rovesciato, alla governance portuale anseatica, dove i porti sono delle specie di società per azioni con partecipazioni comunali o statali. Da tre anni il porto del Pireo è un ente pubblico economico cinese, un hub marittimo centrale del Mediterraneo, insieme, tra gli altri, a Suez, Tangeri, Ashdod, Malta, Valencia, Trieste, tutti in comune alti fondali e robusti collegamenti interni, porte di accesso in Europa per i mercantili salpati da Hong Kong o Shanghai e sbocco delle merci provenienti dall’entroterra. Cosco spende anche in Italia. Ad ottobre 2016, insieme a Qingdao Port International, ha investito 58 milioni per controllare il 49 per cento di Vado Ligure port reefer terminal del porto di Savona. Pochi giorni fa il porto di Genova ha annunciato un’alleanza con China Communications Costruction company per farsi aiutare nelle fasi di appalto delle opere. Secondo i dati del centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del gruppo Intesa-San Paolo, tra il 2015 e il 2017, nei porti europei Cosco ha totalizzato investimenti per 4,1 miliardi di euro, inclusa l’acquisizione del 67 per cento della Piraeus Port Authority (368,5 milioni). Il modello è il China-Pakistan economic corridor, una ragnatela di tratte marittime, centri di produzione energetica, fabbriche minerarie e ferrovie avviata nel 2015 che ha rivitalizzato il mercato del lavoro pakistano, dando al paese un importante sbocco a mare, il porto di Gwadar, che alleggerisce il Paese dalla concorrenza indiana.

Le merci in esportazione dall’Asia in Europa arriveranno in modo sempre più efficiente a Nord passando per i Balcani, al Sud dal Maghreb. E in uno scenario con l’artico senza ghiaccio d’estate potrebbe aprire un’ulteriore finestra commerciale stagionale, un passaggio a Nord-Est molto più breve di quello secolare da Sud, anche se solo per un paio di mesi l’anno. Ad oggi 68 paesi hanno firmato bilaterali con la Cina in cambio del finanziamento di fabbriche di carbone in Pakistan, acquisto di porti in Grecia e Sri Lanka, corridoi commerciali tra Bangladesh, Cina, India e Myanmar verso Kazakistan e Pakistan, collegamenti ferroviari diretti tra Singapore e Thailandia, ponti in Bangladesh, snodi ferroviari in Russia, alta velocità in Indonesia, un parco industriale in Cambogia, porti e stazioni ferroviarie in Pakistan. E in tutto questo c’è l’Africa, il continente che le Nazioni Unite prevedono più popoloso e giovane di tutti fra trent’anni, con il governo cinese che ne sta finanziando una grossa parte dello sviluppo. L’ultimo prestito è di settembre dell’anno scorso, 60 miliardi, che bissano uno analogo del 2015. Si tratta, come per tutti gli altri paesi dove la Cina investe e costruisce, di prestiti facilitati, linee di credito a tasso zero, fondi speciali, sgravi fiscali e progetti infrastrutturali.

Quello che frena BRI è la sua stessa mole che varrebbe tra i quattromila e gli ottomila miliardi. In oltre 50 milioni di chilometri quadrati non tutto può andare liscio. In Sri Lanka c’è un aeroporto internazionale da cui partono non più di due voli al giorno. Il Kirghizistan si sta forzatamente indebitando per costruire ferrovie finanziate dalla Cina. Nel 2016, la costruzione di un’alta velocità tra Kunming a Singapore (tremila chilometri) è stata interrotta dopo che il governo thailandese si è rifiutato di realizzare con i soldi del governo cinese il passaggio dei binari nel suo territorio, accettando di realizzarne solo una parte e con fondi propri.

Un «prestito politico», secondo alcuni docenti. Se il Piano Marshall nasceva anche per creare la prossima generazione di consumatori, la BRI è un progetto lungimirante per imbrigliare nell’area di influenza cinese tutti quegli Stati che in futuro avranno una classe media numerosa. Nel Dopoguerra, come nel XXI, l’area di influenza è sempre mondiale, anche se, come disse a suo tempo il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, BRI «è il prodotto della cooperazione inclusiva, non uno strumento di geopolitica e non dovrebbe essere considerato con una mentalità da guerra fredda»,

Trasportare container via terra da Khorgos verso Amburgo costa dieci volte di più che arrivarci via mare dal porto di Shanghai. Ma la via della seta del XXI secolo non si limita a ragionare per solo costo del trasporto. L’ascesa di Amazon, e in generale di tutte le start-up che puntano a monopolizzare un mercato, è una grande partita che si gioca sull’economia di scala. Se ogni impero che si rispetti domina sul trasporto, in un mondo globalizzato nei consumi e nella cultura non si tratta di controllare un singolo ‘dispositivo’ (le strade ai tempi dei Romani, la nave ai tempi degli Inglesi e dei Veneziani, l’aereo e la nave ai tempi degli americani) ma il complesso dei dispositivi. Il treno è nettamente più costoso della nave e può trasportare la duecentesima parte della capienza di una portacontainer di nuova generazione. Di contro, è decisamente più veloce e sicuro. Un viaggio via binari dal confine orientale della Cina a Madrid richiede tre settimane, che possono diventare anche sei via mare. Un convoglio ferroviario non può trasportare più di una cinquantina di container da 40 piedi di lunghezza, una portacontainer anche 12 mila. Un treno può trasportare poche cose preziose per clienti che possono permettersi costi di viaggio maggiori, la nave l’inverso. La Cina è l’unico paese al mondo che può ambire a influenzare e in parte governare sia il commercio via mare che via terra in Eurasia, mettendo in pratica un progetto egemonico in cui si gioca la stabilità economica. Dal 1966 n’è passata di acqua sotto i ponti e ora, per mantenere questa egemonia, la Cina deve lavorare sulle periferie seguendo la logica degli imperi, che hanno retto finché le estremità reggevano. Il mercato di riferimento resta, da millenni a questa parte, l’Europa.

Senza più una crescita del Pil a doppia cifra, la Cina sembra seguire il motto di Ben Smith, caporedattore di Buzzfeed, When in trouble, go big: quando le cose cambiano, e se ne hai le risorse soprattutto, gioca d’anticipo, in grande e anche un po’ d’azzardo. «È il rafforzamento delle periferie, il riutilizzo del surplus commerciale, e la soluzione al dilemma di Malacca, come lo chiamano i cinesi», spiega Giorgio Cuscito, analista geopolitico e consigliere redazionale di Limes. Lo Stretto di Malacca collega Oceano Pacifico e Indiano. Vi si affacciano Malesia, Indonesia e Singapore. Alcune zone sono infestate dai pirati (ma meno che nel picco del 2014, quando creavano scompiglio ai mercantili che attraversavano il golfo di Aden, nel Corno d’Africa) che sequestrano le navi mercantili e chiedono un riscatto. Fumi provenienti dagli incendi periodici dell’isola di Sumatra limitano la visibilità. È una zona molto affollata, una strettoia del flusso commerciale che da Oriente va in Occidente. Per un Paese come la Cina dipendere da questo Stretto è fortemente limitante. La BRI diventa quindi non una semplice alternativa a Malacca «ma soft power – secondo Cuscito – e anche una trappola del debito visto che ad oggi ha finanziato infrastrutture in circa 60 paesi». Ad aprile 2018, 27 delle 28 diplomazie degli Stati membri Ue, in un documento congiunto, hanno detto che la BRI «è contraria all’agenda dell’Ue per la liberalizzazione del commercio e spinge gli equilibri di potere a favore delle società cinesi sovvenzionate».

«L’approccio è a tenaglia: via terra e via mare, nella forma di una via della seta rovesciata», afferma Pietro Spirito, presidente del sistema portuale della Campania, prima regione d’Italia a istituire una Zona economica speciale con i criteri della recente legge in materia (d.l. 91/2017) e potenziale acquirente, come tutte le regioni d’Italia, del flusso della BRI. «Marco Polo – conclude – ha aperto la strada verso l’Asia, Xi Jinping la sta aprendo verso l’Europa».